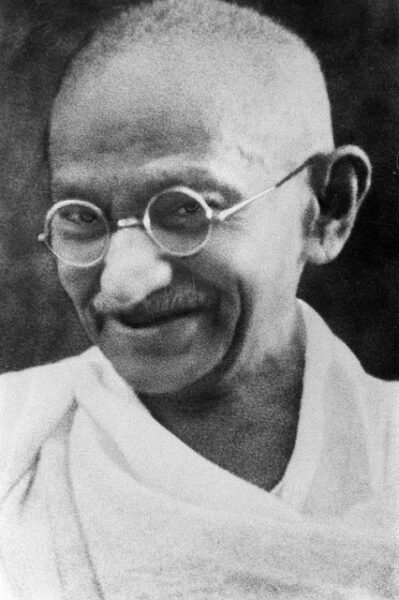

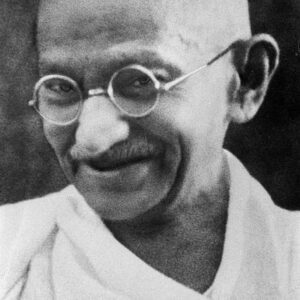

Gandhi : la force de la vérité et la révolution de la douceur

2 octobre : journée internationale de la non-violence

Le 2 octobre 1869, il y a 156 ans, naissait à Porbandar, en Inde, Mohandas Karamchand Gandhi – plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi, « la grande âme ».

Ce n’est pas un hasard si l’ONU a choisi cette date pour célébrer la Journée internationale de la non-violence : sa vie et son combat sont un rappel puissant que la paix se construit chaque jour.

Gandhi et la puissance de la non-violence

Dans un monde où la violence semblait souvent la seule réponse, Gandhi a osé dire : « La non-violence est l’arme des forts ».

Mais derrière cette phrase se cache une vie pleine d’histoires surprenantes. Saviez-vous qu’il portait toujours un simple bâton lorsqu’il voyageait à pied pour inspirer les foules, ou qu’il traversait parfois des dizaines de kilomètres en chantant des hymnes spirituels pour apaiser les tensions ?

Résister sans se laisser corrompre par la haine, c’est devenir un véritable révolutionnaire de l’âme.

Gandhi : l’exemple d’une vie simple

Ses actions : des pas concrets vers l’indépendance

Loin de rester dans les discours, Gandhi a transformé ses convictions en actes collectifs puissants. Parmi les plus célèbres, la Marche du Sel de 1930 reste un symbole universel de résistance pacifique. Face au monopole colonial britannique sur le sel, il entreprit une marche de plus de 300 kilomètres jusqu’à la mer pour en récolter une poignée – un geste simple, mais chargé d’une immense portée politique. Des milliers d’Indiens l’imitèrent, faisant de ce mouvement une vague impossible à réprimer.

De la même manière, il encouragea le boycott des produits britanniques, invitant chacun à filer et tisser son propre coton. Ce retour à une économie locale, loin d’être anecdotique, devint un acte de libération et d’unité nationale.

Gandhi mena également de longues campagnes de jeûne pour apaiser les tensions religieuses et politiques. Ces gestes de sacrifice personnel rappelaient à tous que la dignité et la paix valaient plus que la domination et la vengeance.

À travers ces actions, il montrait que la véritable révolution n’avait pas besoin d’armes, mais d’un peuple rassemblé autour d’une foi commune dans la justice et l’humanité.

Gandhi : une inspiration universelle

Son influence dépasse les frontières de l’Inde. Martin Luther King, Nelson Mandela et tant d’autres leaders de la paix ont puisé dans ses méthodes.

Mais son message touche aussi notre quotidien : chaque fois que nous choisissons la patience au lieu de la colère, la compréhension plutôt que le jugement, nous faisons vivre l’esprit de Gandhi.

Réfléchir à notre propre pouvoir

Ce 2 octobre, rendons hommage à Gandhi non seulement en nous souvenant de lui, mais en essayant, à notre manière, de refléter sa vérité : des êtres capables d’opposer la lumière à l’ombre et la douceur à la violence, chaque jour un peu plus.

Manon